シリアルポートを買った。正確にはRS-232C端子が付いているWindowsXPのノートパソコンだ。フルコンのFreedomをコントロールするのに必要になる。

フルコンが付いたNA6CEでサーキットに行くのなら燃調や点火時期はきっちり合わせておかないといけない。きっちりというほど精密なものではないのだけれど、高回転で回したときの空燃比や点火時期のチェックをしておかないと、下手したらエンジンがつぶれる。

Freedomとパソコンを接続するのはシリアルポートと呼ばれる端子だ。音響モデムでネットに接続していた1990年代には当たり前の装備だったが、2000年代以降の軽量ノートパソコンからは省かれるようになった。最新のノートパソコンにUSB変換アダプタをかまして接続することもできるのだが、新しいOSではFreedomとの接続が切れてしまう、という話を聞いていた。相性の問題なのかもしれないが、Freedomコントロールという単一機能だけほしいので、シリアルポート付きのXPパソコンなら間違いがない。

レッツノートの古いB5トラックボールLet’snote CF-B5を一つ持っているのだけれど、ロードスターに入れっぱなしにしておいたら、液晶画面が腐食した感じになって画面が見にくいし、電源を入れるとハードディスクから「カツン、カツン」と音がしてなかなか起動しない。こぶしでがんがん叩いているとときどき起動する。メモリーも認識しないときがあり、そのときはハードディスクのスワップファイルを読み書きに行くのでほぼフリーズした状態になって使えたものではない。

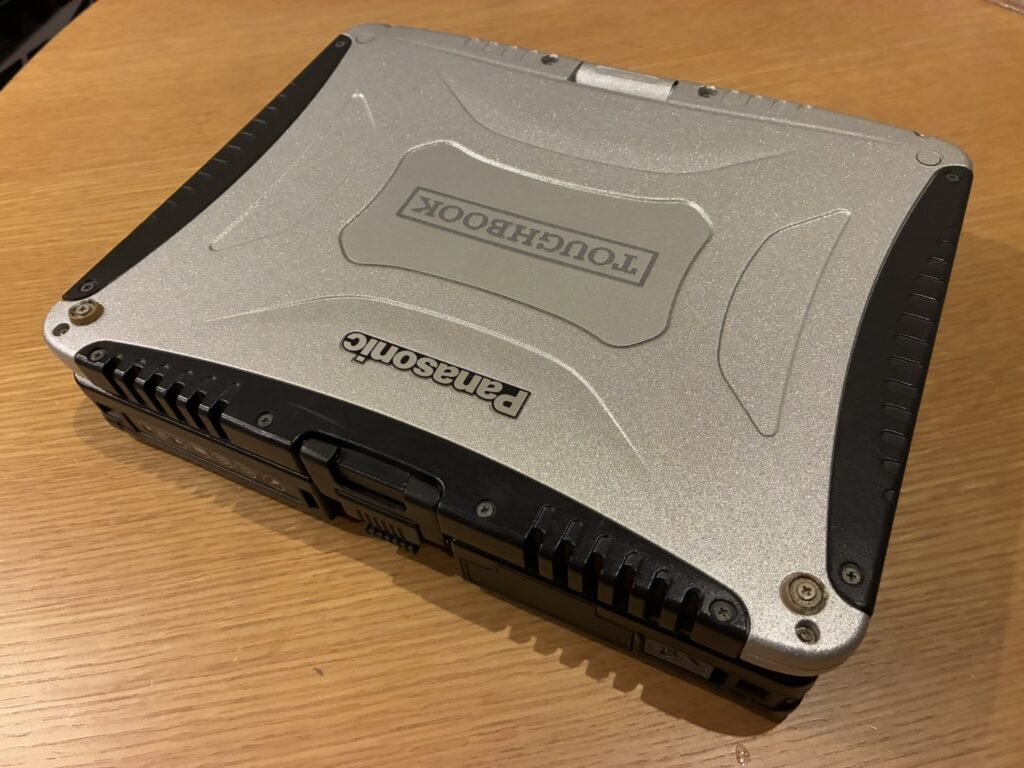

ヤフオク!でXPパソコンを検索すると手ごろな価格で買えるものが出てくるのだが、シリアルポートが付いているかを一つ一つ調べる必要がある。そこで見つけてしまったのが、パナソニックのTOUGHBOOK CF-19だ。工事現場とかメカメカしたデザインは実際の機能以上にガジェット感を出したのだろう。良い感じだ。

やはり人気があるらしく、1500円ぐらいからスタートしたオークションはけっこうな高値まで行った。それでも4桁だけれど。で、届いたTOUGHBOOKを見て言葉を失った。想像以上にごつい。分厚い。どれぐらい分厚いかと言えば、3000円ぐらいの贈答用のクッキーとかチョコとかの缶ぐらいでかい。

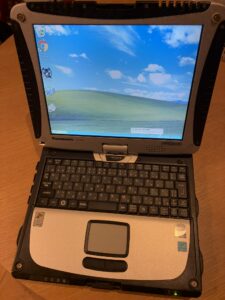

けれどもTOUGHだけあって、発売後18年が経過した機種なのに画面はきれいだし、何よりバッテリーがまだ生きている。100%充電したら駆動時間は6時間と出た。設定の見直しなどで車外で作業したいときはACアダプターの取り回しが非常に面倒で、バッテリーで駆動できると大変ありがたい。

そして知らなかったのだが、タッチパネルを装備していた。タッチパッドの感度が微妙で操作しにくいな、と思っていたのだが、画面にタッチで操作できるならかえって都合がいい。とはいえ、FCSSを起動するだけなんだけれど。

しかし、9600bpsの通信でやりとりするのに、Core 2 Duo U7500 1.06GHzのパソコンというのは完全にオーバースペック。昔はMS DOSベースのFCSSでセッティングしていたんだけれど、Windowsだと表示できるマップのサイズが大きいからやっぱり便利なのよね。

これがRS-232C端子