20年以上前に書いたコンテンツがどれぐらいの価値があるのか分からないが「ガレージ雅」に載せていたコンテンツを新しいURLに移行している。スマホ、特にiPhoneでページを開くとテキストが小さく表示され、いちいちピンチで拡大縮小しながら読まねばならず、読みにくいことこの上ない。

当時から読むデバイスによって違う画面の解像度の問題はあり(幅640~1200px程度)、印刷物を作っている人間にとってレイアウトが崩れるのが嫌で、一定幅(600px)のテーブル(枠)内にテキストや写真などを配置していた。

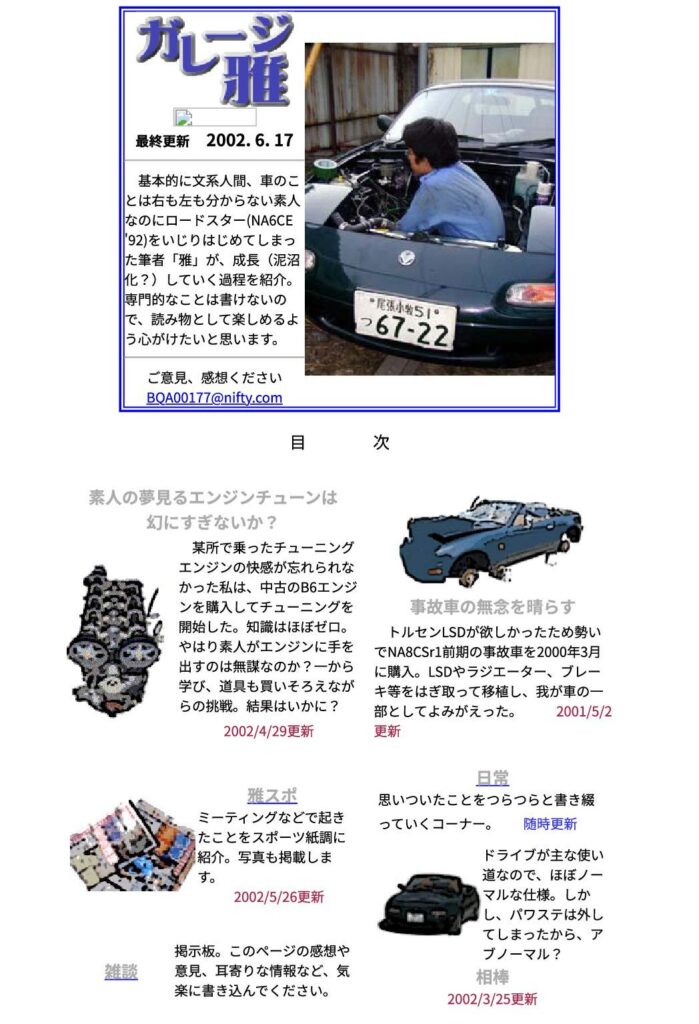

表紙のページは印刷物の見出しを意識して、テーブルの中にさらにテーブルや画像をごてごて配置してレイアウトを固定した。当時はトップ画像にメニューのテキストが並んでいた簡素な表紙ページが一般的であり、にぎやかに見えるこのデザインを「新しいのでは」などとけっこう気に入っていたのだが、今から思えばオールドメディアの再現をして悦に入っていただけなのだから、新しくも何ともない。

当時から「テーブルでレイアウトをごてごてするのはいかがなものか」という意見をいただいたことがある。HTML4が出て普及が進んでいた時期で、デザインと構造は分離し、CSSにデザイン要素を書き込むべきだ、という考え方に移行している時期だった。だが、意図通りのレイアウトでテキストと写真が表示されればいいじゃないか、ぐらいにしか思っていなかった。

PCの解像度は幅1920px以上が一般的になった今でもページの拡大率を変えれば当時と同じように表示されるが、前述のようにスマホだとハンドリングが悪い。これではせっかく検索で表示されても、読まれない可能性が高い。当時のままであることも価値の一つだが、今風の表示になるように、テーブルによるレイアウトを極力使わないようCSSを駆使して改造した。

知識がないとできない作業だが、それほど手間をかけなくてもできてしまうのがAI時代だ。古いhtmlファイルをアップロードし「モダンなデザインにして」とプロンプトで伝えるだけで、あれこれ提案してくれる。すべてのファイルをAIで書き換えると膨大な手間になるし、現時点のAI(GPT4o)の駄目なところなのだが、コンテンツを勝手に短縮したり、改変したりする。

そこで、CSSなどを盛り込んでひな型となるHTMLが完成したら、一括して修正するPythonプログラムをAIに書かせる。数十のファイルの書き換えが一瞬で終わる。困ったことに、Andoroidなら問題ない表示も、iPhoneだと画面の解像度が高すぎて、字が小さく表示されてしまう。こちらもAIに指示して、iPhoneかどうかをJavaScriptで判定して文字の倍率を上げてやって解決した。

スマホがない時代に人と人はどうやって連絡を取っていたのだろうと思うのと同じように、AIがない時代にコードはどうやって書いていたのだろうと思うぐらい、手軽に手が出せるようになった。

身辺雑記の「日常」もAIに日付ごとに切り分けてもらって、Wordpressにインポートできる形式で主力してもらった。手直しが必要だが、千数百本を移行できた。中身が変わっているかもしれない、という不安はあるが、もともと日記代わりに書いていたものだから多少変わったり欠けたりしても問題はない。

ひと通り移行が終わったら、ようやく新コンテンツである。ただ、ナンバーを取ったロードスターは車庫にしまったままになっていて、ネタをつくることができない状態だ。